外极端高温、山洪地质灾害频发

气候变化加剧

持续考验防灾减灾能力

事关经济社会发展与人民生命财产安全

提升气象灾害防御意识刻不容缓

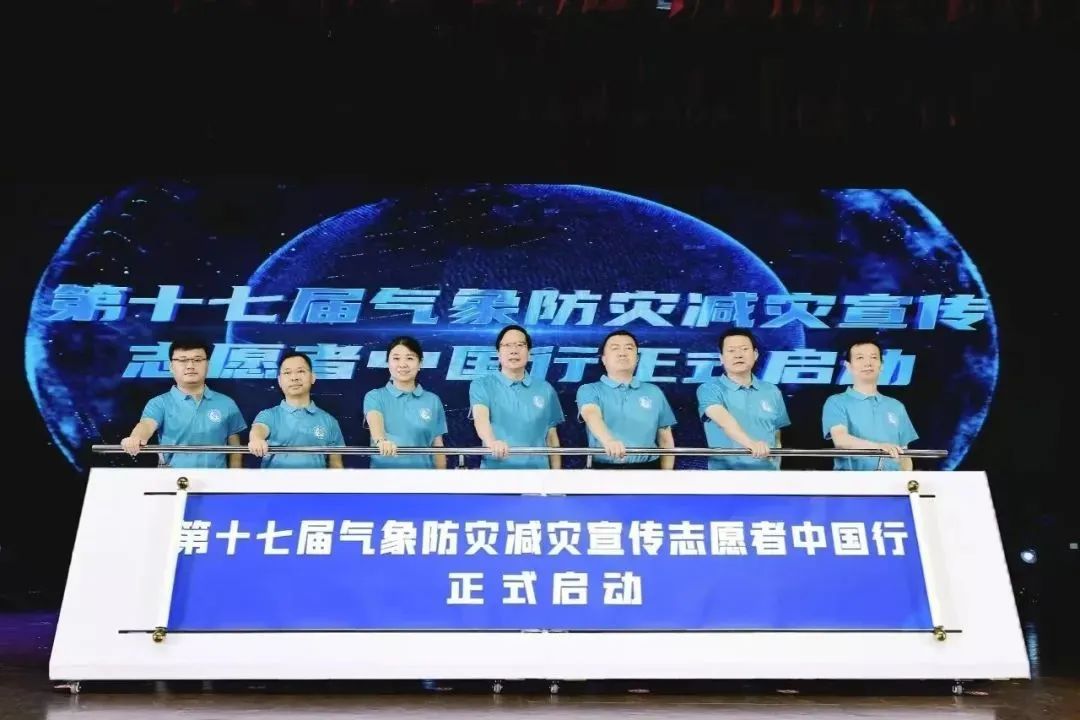

为深入贯彻习近平总书记关于气象工作、科学普及的重要指示精神,宣传新修订的《中华人民共和国科学技术普及法》,落实《全民科学素质行动规划纲要(2021—2035年)》《气象高质量发展纲要(2022—2035年)》部署,引导高校青年师生开展气象科普,中国气象局、教育部、共青团中央、中国科学技术协会将于2025年暑假,组织高校开展第十七届“气象防灾减灾宣传志愿者中国行”活动。

基本介绍

活动主题

气象防灾减灾第一线,青年志愿显担当

活动组织

主办单位:中国气象局、教育部、共青团中央、中国科学技术协会。

承办单位:成都信息工程大学、中国气象学会秘书处、全国气象科教融合创新联盟秘书处、中国气象局气象宣传与科普中心(中国气象报社)、都江堰市人民政府。

协办单位:各省(区、市)气象局、教育厅(教委)、团委、科协、气象学会,中国气象局公共气象服务中心、华风气象传媒集团有限责任公司,各参与高校。

参与对象

各高校大气科学、大气探测、资源环境、海洋气象类等气象相关专业的本科生或研究生。(注:以团队为单位参与,每支团队建议有大学生志愿者10—14人,其中应40%为气象相关专业学生。每支团队须至少有1名高校教师或气象有关单位科普志愿者或科普专家作为指导老师。)

活动目的

1.践行服务国家、服务人民的宗旨,推动科技创新与科学普及“一体两翼”协同发展,以气象高质量发展服务保障中国式现代化建设。

2.营造全社会支持气象科普宣传氛围,宣扬生态文化和综合减灾理念,增强社会公众气象防灾减灾救灾和应对气候变化意识,提升重点人群的科学素质和应急能力。

3.搭建大学生服务社会实践平台,使大学生在基层实践课堂中开拓视野、锻炼能力、磨砺意志、增长才干、作出贡献,提升青年志愿者的综合素质和社会责任意识。

4.提升气象科普创新发展能力,推进气象科技资源成果共享,增强气象服务科普供给能力,产出高质量科普宣传教育作品,展示气象现代化生动实践,做亮气象文化科普活动品牌。

活动内容

各高校积极组织大学生志愿者,与各地方和各级气象部门拟组织开展的气象科普活动统筹衔接,联合气象部门及有关行业科普工作志愿者组成若干科普分队,调查活动区域气象灾害对社会、经济、文化、人民生活等影响,收集气象服务需求和典型服务案例,结合当地气象灾害特点和防灾减灾需求,积极开展气象防灾减灾科普知识宣传、科技成果推广、科学文化交流等活动。

做好气象防灾减灾科学知识,普及宣传,践行服务民生

面向广大乡村、城镇社区、中小学、企事业单位宣传各种气象灾害及泥石流、山洪等次生灾害的预警和防御知识,宣讲《气象法》《气象灾害防御条例》《人工影响天气管理条例》《气象设施和气象探测环境保护条例》《人工智能气象应用服务办法》等气象法律法规和相关标准规范。

开展农业气象灾害防控技术推广,助力乡村振兴

深入基层、乡村、农户,围绕农民关注的气象灾害等热点问题,立足服务农业生产和产业发展,通过生动方式普及气象防灾减灾知识,让农户“听得懂”气象灾害防控技术,“用得来”气象新技术新产品。

创作“因地制宜”的科普产品,弘扬气象文化

将气象科普与调查研究相结合,聚焦本区域本单位特色优势,开展面向基层、服务民生的“五个一”科普创作(即:一份调研报告、一系列科普宣传视频、一套原创科普手册、一组科普漫画、一部气象科普话剧),培育原创气象科普作品和优秀文创团队

活动主题深度融入大思政教育,助力“双减”政策

认真贯彻落实习近平总书记关于“大思政课”建设的重要指示,推动气象防灾减灾科普与思政教育深度融合,大学生志愿者以“小老师”身份深入中小学,开展“气象防灾知识小课堂”“防灾技能体验营”等活动,利用互动游戏、科普短片、知识问答等多种形式面向中小学生开展科普宣传,提升青少年气象防灾减灾意识,增强科学素养与家国情怀。

实践体验国情乡情社情民情,磨砺奋斗精神

组织青年学生通过社会观察、国情考察、基层治理参与、特色产业调研学习,感受国家发展和人民民主的生动实践。深入社会群众,举行气象科普讲座、发放科普图文资料、播放科普宣传短片,对社会公众进行气象防灾减灾知识调查。

活动安排

(一)筹备阶段(5—6月)

策划活动总体方案,发布通知。征集各地科普活动清单,招募高校青年师生志愿者和气象有关单位科普宣传志愿者,开展科普知识及安全教育培训。

(二)启动部署(6月19—21日)

在四川省都江堰市进行启动部署,组织开展活动安排宣讲和行前教育培训。

(三)活动开展(7—8月)

各高校和各地气象局联合组织,在全国广大乡村、城镇社区、学校、企事业单位等因地制宜开展特色气象科普系列活动。

(四)活动总结(9—10月)

各参与高校总结活动成果,凝练典型案例,推选优秀志愿者队伍。

活动要求

(一)提前谋划部署,做好安全保障

各单位要高度重视、加强统筹、周密部署,完善组织领导机制、责任落实机制和安全保障机制,坚持务实勤俭节约,加强资源统筹整合,发挥特色优势和创新精神,提炼活动突出成效亮点,提升实践育人工作格局。

(二)积极组织动员,促进成果转化

各参与高校要坚持“突出主题、确保安全、就近就便、务求实效”原则,结合科教融合专业优势精准覆盖,吸引、动员和组织更多师生参与,做好做细业务和安全培训,提前制定调研项目方案,积极将社会实践调研成果转化为工作建议,做好活动“后半篇文章”,推动促进志愿者社会实践成果培育转化。

(三)扩大宣传覆盖,树立品牌形象

广泛开展多形式、多载体的深入宣传报道,协调新闻媒体矩阵联动,践行服务国家、服务人民的根本宗旨,大力宣传各地鲜活经验和创新做法,提升品牌影响力。

材料提交

报名方式

请各高校按照活动方案,结合各地推选的特色气象科普活动(详情请通过“气象青年志愿者”微信小程序查询),组织大学生志愿者组建科普宣传分队并填报《志愿者宣传分队组建及活动实施方案申报书》(附件2),于7月6日前将汇总后的申报书反馈至活动指定邮箱Zhtwsjb2024@163.com和qixiangzyz@163.com不受理个人报送材料。

团队遴选

组委会将在7月10日前对团队申报材料进行审核、遴选并公布入围团队。

总结材料提交

请各参与高校及时总结活动成效,于9月15日前将本单位活动概况及特色活动开展情况总结材料(可附有关宣传视频图片、科普成果产品、气象文创作品等材料)报送至活动指定邮箱Zhtwsjb2024@163.com和qixiangzyz@163.com

“五个一”要求材料

落地活动:至少有一场落地活动(包括但不限于摆点宣传、线下讲座、走访调查等形式)。

调研报告:至少有一份调研报告(不少于3000字)。

VLOG视频:至少有一段vlog视频,“××队VLOG视频”(格式为.mp4)。

校内媒体报道:在下述各平台进行投稿,并实现至少一篇稿件成功发布(投稿平台:中青校园app、本校各媒体平台(注:有效投稿需在材料中附上被发布的自身投稿文章链接))。

校外媒体报道:每个参加高校至少向中国气象网(CMA网)设立的网络宣传专栏报送一篇综合消息稿件,每个特色活动至少报送一篇稿件。除此之外,至少有一篇校外媒体报道(注:校外媒体报道不能使用自创公众号或账号进行宣传)

心得感悟

心得感悟:每位队员每日完成不少于100字的心得感悟。

每日活动情况表:填写每日活动情况表。

其他

其他科普成果产品、气象文创作品等与活动相关材料

联系方式

尹老师:028-85966996

宋老师:15738718575

QQ群:1025610098