2025年10月,我校资源与环境学院张颖团队王蕾课题组在国际著名土壤学期刊Soil Biology & Biochemistry发表题为“Nitrogen availability regulates the effects of straw incorporation on soil organic carbon functional pools”的研究论文。研究阐明了氮的有效性如何影响土壤有机碳组分对秸秆碎混还田的响应,进而影响农田土壤有机碳(SOC)的累积。

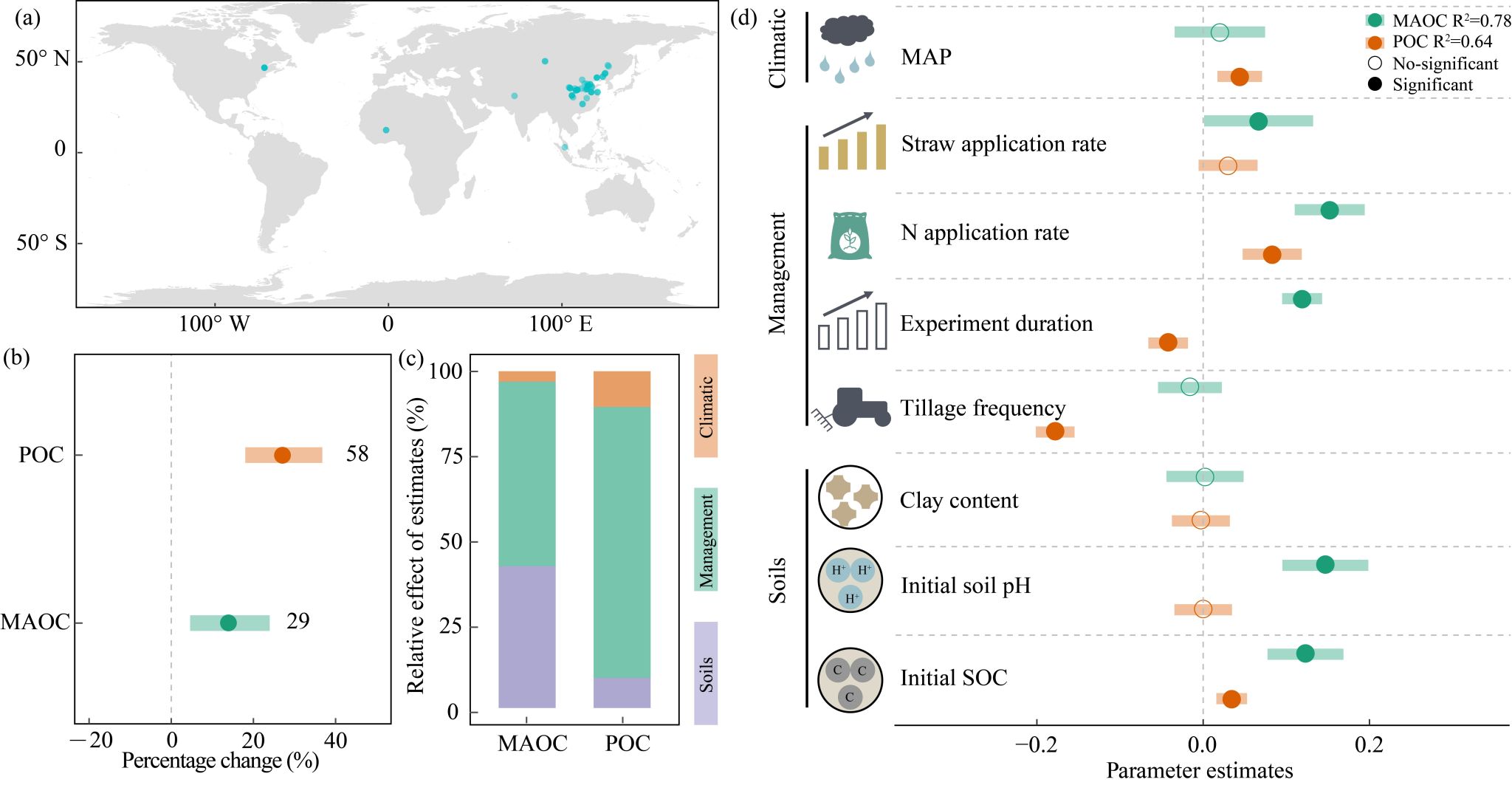

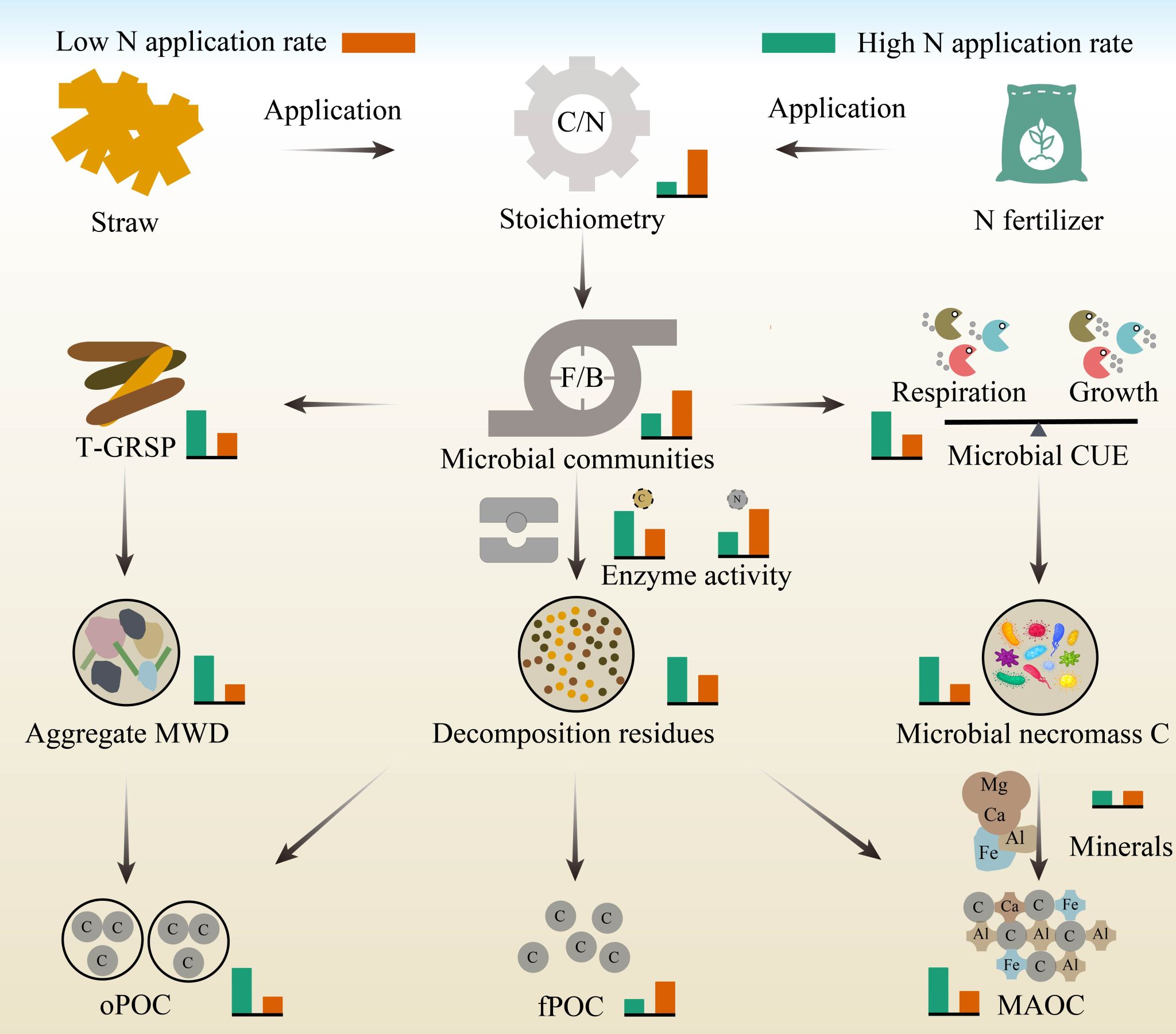

秸秆作为SOC的前体底物,可以通过复杂的生物和非生物过程转化为稳定的矿物结合态有机碳(MAOC)和不稳定的颗粒态有机碳(POC),从而促进SOC的积累。然而,它们对秸秆碎混还田的响应机制尚不清楚。为了解决这一问题,该研究采用Meta分析与田间试验相结合的方法,探讨了秸秆碎混还田对POC和MAOC的影响及其关键驱动因素。研究发现,秸秆还碎混田显著提高了POC(+18.0%)和MAOC(+13.9%)的含量,但其增幅受氮有效性的调控。具体而言,提高氮有效性可以缓解秸秆还田引起的碳氮比失衡,并增强与碳获取相关的酶活性,从而促进秸秆向SOC的转化。此外,在秸秆还田条件下,较高的氮素有效性还能促进土壤球囊霉素相关蛋白的生成,从而增大土壤团聚体的平均重量直径,进一步促进了闭蓄态POC的形成。该过程能有效隔离POC与微生物和酶的直接接触,最终有利于POC的稳定和长期积累。对于MAOC而言,在秸秆还田条件下,较高的氮素有效性能够刺激r-策略型微生物的生长,并提高微生物碳利用效率,从而增加微生物残体碳的产生,进而有利于MAOC的积累。该研究深化了我们对秸秆碎混还田增碳培肥机制的理解,也为未来加强黑土地保护与利用奠定了理论基础。

资源与环境学院张颖教授为通讯作者,22级博士研究生王晓东为第一作者。资源与环境学院教师王蕾、王磊、陶月,研究生任江鹏等参与了该项研究。该研究得到了国家重点研发计划(2023YFD1501004、2024YFD1501303、2023YFD1500804)国家自然科学基金(42207020)和中科院先导专项资助。

作者简介:

通讯作者:张颖,东北农业大学资源与环境学院教授,博士生导师,国家高层次人才、国家杰出青年基金获得者,入选第二批国家“万人计划”,国家百千万人才工程-有突出贡献中青年专家,科技部中青年科技创新领军人才,国家大豆产业技术体系岗位科学家,国际土壤学联合会第一分会副主席,“黑土重点专项”-黑龙江省黑土地科技特派团团长。主持国家重点研发计划项目等30余项。在PNAS、Environmental Science & Technology、Applied Catalysis B-Environmental、Water Research等环境领域期刊共发表论文400余篇。

第一作者:王晓东,东北农业大学资源与环境学院博士研究生。主要从事土壤生态学等方面的研究。近五年以第一作者在Soil Biology & Biochemistry、Field Crops Research和Agricultural Water Management等期刊发表论文7篇。